Además de su valor literario (me parece un excelente relato de aventuras), el texto es interesante porque nos permite conocer algunas de las viejas ideas más extendidas sobre los tiburones, como el considerarlos "cetáceos", o como la creencia de que, dada la disposición de su boca, tenían que darse la vuelta para atacar. Y por supuesto que sentían una clara predilección por la carne de las personas de color.

He actualizado grafías, excepto en los topónimos y en ciertas voces, y modernizado la puntuación y el uso de otros signos ortográficos. Las notas a pie de página pertenecen al propio relato; no así las ilustraciones, que he encontrado yo mismo en la red.

Espero que os guste. Apareció publicado el jueves 10 de abril de 1851 en las páginas 3 y 4.

UNA RAZZIA DE TIBURONES

Hacía más de un mes que habíamos penetrado por el estrecho de Atlas en el archipiélago de la Australasia. A los huracanes del tormentoso cabo de Buena Esperanza y de las islas Mauricias, habían sucedido las turbonadas no menos peligrosas de la zona Tórrida. Nuestro barco, demasiado sensible a los temporales que son tan frecuentes en el hemisferio del Sur, había rendido por dos veces los masteleros de juanete y de gavia, la escota mayor y el escotín de velacho, y apenas reuníamos un aparejo completo y útil para navegar con éxito contra las impetuosas corrientes del Océano Pacífico, en demanda del cual caminábamos por una mar atestada de escollos.

El capitán de la Sabina, hombre rudo y enérgico de carácter, era un intrépido aventurero que estaba acostumbrado desde niño a las grandes jugarretas del mar de la India: seis veces se había visto a pique de naufragar con su buque, y otras tantas su presencia de espíritu y su incansable arrojo habían salvado a la tripulación de una muerte segura. Los días de tempestad eran sus días de gloria, sus hermosos días de boda y regocijo, como decía él sonriendo a los pasajeros amedrentados. Sentado a barlovento sobre el castillo de popa de la fragata, contemplaba con una atención delirante la lucha desigual de su nave con las gigantescas olas del Océano: sus tostadas facciones se animaban de alegría cada vez que la quilla de la Sabina se deslizaba sutil sobre la espalda del furioso elemento, que aspira a tragarse la tierra; y cuando un viento frescachón de los polos, dando de bolina en la mayor y las gavias, tumbaba la fragata a sotavento produciendo ese estridente crujido de las vergas que suena tan mal al oído de los viajeros, "Orza —gritaba el capitán Elías viendo a la ola reventar sobre su cabeza—. Orza, timonel.", y el buque se enderezaba para recibir por la popa, con la mayor coquetería, a la montaña del agua que lo hubiera anegado sin aquella maniobra. [...]

Tal era el valiente marino en cuya compañía acabamos de visitar las islas de Sumbawa, Lomboch, Balli, Célebes, Salayer, Cambina, Bouton, Weyobongi, Xula-Bessy, Bouro Xulla-Tallabo y la isla de Gomona, pertenecientes todas a la congregación del archipiélago malayo.

Hallábamonos situados a la sazón a 1º lat. S. de la línea equinoccial y 120º 20' de long. E. del meridiano de Cádiz. Teníamos a la vista las islas de Cehy, Zafos, Wiung, Siang y Eyé, que forman el paso de Gilolo al mar Pacífico, y esperábamos hacía ocho días una brisa benéfica que nos llevase al otro lado del estrecho, donde al menos pudiéramos correr en ancha mar, zafados de los peligros que ofrecen a cada paso los estrechos.

Era domingo y estábamos en calma chicha. El termómetro Farenheit marcaba 88º, y no había ser humano que pudiese resistir a bordo los ardores del sol equinoccial cayendo a plomo sobre nuestras cabezas. La mar, tranquila y tersa como una plancha de acero, parecía arrojar chispas volcánicas por todo el horizonte, y nuestras pupilas, un tanto debilitadas por los fosfóricos reflejos, no podían resistir la impresión ardiente de aquellos fenómenos de luz abrasadora. Habíamos puesto los toldos agalerados, y así evitábamos en cierto modo los estragos producidos por la reflexión de la luz tropical; mas no podíamos impedir de ninguna manera la lenta asfixia que se iba apoderando de todos nosotros. La falta absoluta de aire comprimía fuertemente nuestros pulmones, y todos más tarde o temprano temíamos sucumbir ahogados en aquella terrible atmósfera de fuego.

A los males que son consiguientes a una situación tan desesperada, había que juntar otros peligros de no menos importancia: los víveres que escaseaban a bordo hacía mucho tiempo y apenas teníamos el agua necesaria para nuestro consumo. El capitán, con su prudencia acostumbrada, conocía la urgentísima necesidad de dar refrescos a la gente para impedir el escorbuto; empero ocho días continuos de una calma asoladora le obligaban a conducirse con rígida economía en este punto. Sin embargo, aquel día, como dijimos antes, era domingo, y ya se sabe con cuánto respeto y veneración celebran en alta mar los marineros las fiestas de precepto.

La tripulación, vestida de gala desde el amanecer, aguardaba con ansia, lo mismo que los pasajeros de la Sabina, el refresco que el capitán había prometido dos días antes. La hora suspirada llegó por fin, y los marineros, provistos cada cual de su correspondiente vaso de hojadelata o de coco, fueron recibiendo una escatimada ración de agua y vinagre azucarado que en aquellas alturas no podían menos de considerar como de un precio superior al manjar más exquisito.

Cuando todos hubimos mitigado el ardor de nuestras resequidas fauces, el capitán, que no cesaba de contemplar el horizonte por babor y estribor, silbando, según una supersticiosa costumbre, para atraer el viento, algunos aires marítimos, mandó a la tripulación, compuesta en la mayor parte de indios bengalíes y filipinos, que arreglasen un tinglado con las velas rifadas por el viento, y dio permiso para que todo el que quisiese pudiese tomar un baño en plena mar, sin separarse empero de la fragata.

Esta orden fue recibida con grande júbilo por toda la gente de abordo, y media hora después se hallaba prevenido para botarse al agua un baño artificial formado con varios retazos de lona vieja, cuyo baño debía proteger en su caso a los marineros de la Sabina contra los sangrientos y encarnizados ataques de los tiburones.

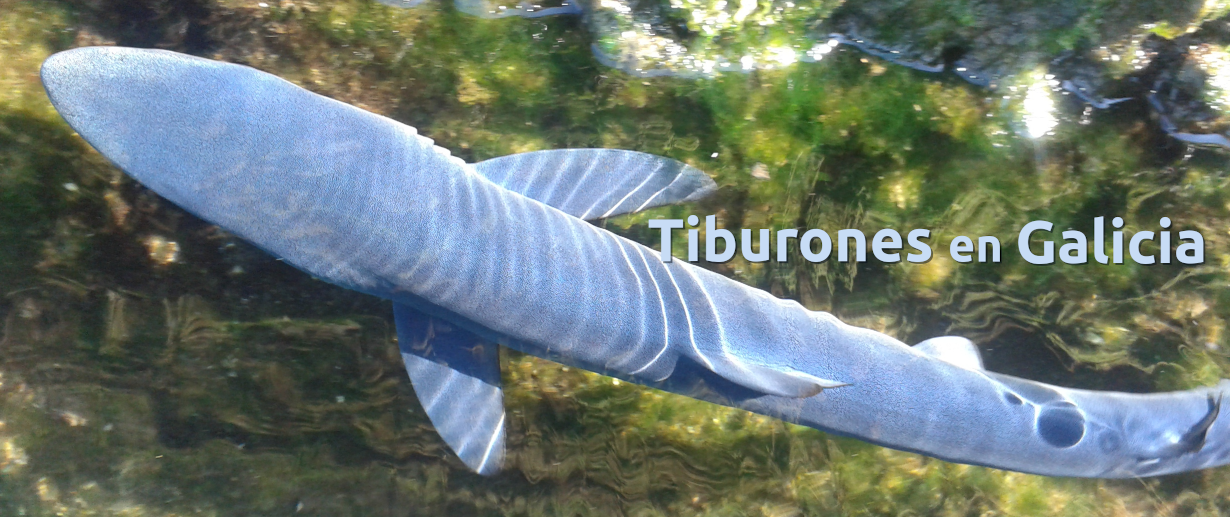

—Cuidado con las tintoreras, muchachos —les dijo el capitán cuando todo lo vio dispuesto—. Ya sabéis que los bichos acuden al olor de vuestra sangre (1).

—No hay miedo, capitán, somos antiguos conocidos.

—Con todo, bueno será que os mantengáis a la capa.

Y viendo a un marinero indígena que subía al bauprés para lanzarse al agua desde su altura:

—Oye, tú, gaviero mayor —gritó de repente el capitán Elías—, ¿adónde vas sin el volo? (2)

—No lo necesito, señor —contestó el marinero.

—Anda a tomarlo, malayo —replicó el capitán—, y evita si puedes los colmillos de tus amigos los tiburones.

En seguida cinco o seis marineros dirigidos por el gaviero mayor y el capitán de ganado se lanzaron al agua desde lo alto de las bordas, provistos cada cual de su correspondiente cuchillo.

Apenas haría diez minutos que las aguas del Archipiélago malayo habían dado paso a los acobrados cuerpos de los bañistas, cuando el guardián de abordo, que se hallaba sobre la cofa del palo mayor para dar el alerta a sus compatriotas, gritó de repente con todas sus fuerzas:

—Hola, Rufino, Miguel, Antonio, Zacarías. ¡El tiburón! ¡El tiburón!

Este grito pavoroso produjo un instante de confusión en el buque. El capitán, que se hallaba recostado en un caramanchel, meditando sin duda en los medios de evitar los peligros de la continuación de la calma, se levantó dirigiéndose a proa y dando la voz de mando de "Entra a popa, arría botes al agua".

Inmediatamente el segundo piloto, armado con un arpón, el contramaestre, los pilones y el guardián, seguidos de algunos marineros que llevaban jarcias y lanzas arrojadizas, saltaron a los botes, que descendieron por babor y estribor a la voz ejecutiva del jefe de abordo. El resto de la tripulación subió sobre las vergas y masteleros, curiosa de presenciar la escena que iba a representarse sin duda en aquel terrible anfiteatro.

Al escuchar la voz de alerta dada por el guardián desde la cofa, los marineros bañistas habían procurado ganar a fuerza de brazos la vela de salvación, que debía ofrecerles un pavimento inseguro debajo del agua, al abrigo sin embargo de los tiburones. Pero el guardián había visto acercarse un solo tiburón por la popa, en tanto que por la banda de babor, donde se hallaban los indios, llegaban otros dos formando en el agua amarga de la línea una ondulante y prolongada estela.

Rufino, el más atrevido de los buzos bengalíes, estaba algo distante de la fragata cuando se dio el alerta; fijó su vista experimentada en la dirección del enemigo; calculó la distancia que aun tenía que nadar hasta la vela, y considerando que el tiburón debía alcanzarle en el camino, desató su cuchillo de la cintura y esperó con valor. Uno de los dos tiburones se aproximaba con la velocidad del rayo en dirección paralela del indio. Rufino conoció que era llegado el momento, y esgrimiendo su cuchillo con mano vigorosa se sumergió en el mar precisamente cuando el monstruo se volvía boca arriba para devorarle. El gaviero mayor debió colocarse debajo del tiburón y herirle profundamente en el lomo, porque elevándose éste a flor de agua con su barriga blanca como la nieve, sacudió con su cola un tremendo latigazo y volvió a sumergirse en las aguas: algunos torbellinos de espuma sanguinolenta vinieron a deshacerse en menudos globulillos sobre la superficie del plateado elemento.

En aquel instante arriaban los botes de la fragata y un grito de dolor resonaba por todas partes. Rufino, el valiente gaviero, acababa de presentarse sin su cuchillo, y el infeliz pedía socorro con voz ahogada. Los tiburones acudían presurosos al olor de la carne y el desdichado judío no contaba con ningún medio de defensa: su situación era horriblemente crítica. Tal vez hubiera sido devorado en aquel momento si Antonio, uno de sus compatriotas y amigos, viendo el apuro en que se encontraba Rufino, no se hubiese lanzado a socorrerle con dos cuchillos. Pero, ¡ay!, estaba escrito que tan notable abnegación fuese inútil. Antonio no pudo llegar a socorrer a su amigo sin verse él mismo en la necesidad de colocarse en guardia contra otro de los tiburones, que, nadando sobre su espalda por debajo del indio, ascendía rápidamente con la boca abierta en dirección del infeliz marinero. Por lo que hace al pobre Rufino, teniendo que combatir sin otra defensa que una cabilla de madera que le arrojaron del buque, se preparó a hacer frente con serenidad a su contrario.

Los dos amigos se sumergieron a un tiempo en las aguas; los dos pelearon con inauditos esfuerzos; los dos eran aguerridos en aquella especie de luchas; uno y otros aparecieron a flor de agua por diferentes veces para hundirse de nuevo. La sangre teñía de color de púrpura la superficie azulada del Océano y la tripulación de los botes gritaba y daba fuertes golpes con los remos para espantar a las fieras. Todos presentíamos una inminente catástrofe, que no tardó por desgracia en confirmarse. Al cabo de pocos segundos, uno de los tiburones apareció a nuestra vista arrojando torrentes de sangre por varias heridas; otro se presentó revolcándose con la cabilla atravesada en la boca; y detrás de él ascendió Rufino con una pierna menos, el cual fue socorrido en la agonía de la muerte por uno de los botes de la fragata.

En cuanto al infortunado Antonio, una gran mancha de sangre que se dibujó en la superficie agitada del archipiélago y algunos remolinos de espuma y agua que aparecieron en seguida nos demostraron que el infeliz había sido devorado por la fiera.

El generoso Antonio no volvió a aparecer.

Cuando el capitán vio al tercer tiburón, que nadaba en torno de los botes en busca de nuevas víctimas, dispuso que la tripulación de los mismos se retirase a bordo de la fragata y fue a hacer por sí propio la primera cura al valiente gaviero.

Cuando el capitán vio al tercer tiburón, que nadaba en torno de los botes en busca de nuevas víctimas, dispuso que la tripulación de los mismos se retirase a bordo de la fragata y fue a hacer por sí propio la primera cura al valiente gaviero.El drama no había terminado sin embargo, puesto que los compañeros del indio Antonio, con el guardián a la cabeza, se presentaron un minuto después al capitán Elías a suplicarle que les permitiese vengar los manes de su desdichado amigo dando muerte al feroz tiburón. Otorgada la venia, uno de los marineros preparó sobre la marcha un enorme anzuelo de hierro al que sujetó varios pedazos de tocino salado, arrojándolos después al agua por la parte en que acababa de percibirse el enorme cetáceo. No tardó éste en presentarse a la vista de todos, arrojando de su formidable boca una baba espesa y glutinosa de color de sangre. Cuando el monstruo estuvo a la inmediación de la presa, se volvió, según su costumbre, con el vientre hacia arriba y ocultó el anzuelo en su profunda garganta. En seguida dos marineros tiraron con fuerza de la jarcia a la que estaba unido el aparejo y el anzuelo apareció sin tocino. Pero el tiburón daba sacudidas violentas y manchaba con sangre el agua del archipiélago, lo que parecía dar a entender que estaba herido. Por segunda vez se le arrojó la misma presa; y cuando todos aguardábamos que la fiera se alejaría a su contacto, escarmentada del suceso precedente, se la vio lanzarse de nuevo con ciega furia sobre el anzuelo, donde por esta vez quedó amarrada para no volver a soltarse. Los marineros más avisados fueron tomando jarcia poco a poco hasta que el tiburón se encontró fuera del agua; pero entonces necesitaron de todos sus esfuerzos para no ser arrollados por la multitud de saltos, golpes y arremetidas bruscas que daba el tiburón contra las costillas de la fragata.

Ninguno hubiera tenido valor para acercarse a la fiera en tan crítico momento, si el guardián, que era hombre experimentado en aquel linaje de pesca, no hubiese arrojado al tiburón un lazo corredizo que, sujetándole la boca y las primeras aletas, le impedía hacer uso de sus cinco hileras d dientes y de sus terribles palancas. Por este medio se le introdujo con facilidad en el buque, y entonces pudo verse con horror que era una tintorera (tiburón hembra, más feroz que todos los cetáceos) de veinte pies de longitud por ocho y medio de diámetro.

Tendida sobre cubierta, bien amarrada al palo mayor, los marineros de la Sabina no pudieron menos de rendir tributo entonces a una antigua superstición marítima que consiste en dar muerte a los tiburones que se pesca pidiéndoles el viento que hace falta a la nave para su rumbo. En su consecuencia, habiéndose formado la tripulación en dos filas al lado de la tintorera, y colocándose en medio el guardián a guisa de ejecutor de la ley, armado con una gran barra de hierro, empezó a descargar uno tras otro multitud de golpes sobre la cabeza del enorme cetáceo, gritando a cada uno con voz estentórea: "Sud-Oeste, Sud-Oeste", que era el viento que esperábamos hacía ocho días para cortar la línea por el NE de Gilolo.

Aquella imprecación gentílica, escuchada por los marineros de abordo con el recogimiento que permite el rito idólatra de los bracmanes, no dejaba de tener su solemne grandeza en medio de una mar atestada de escollos y tiburones.

El día se pasó en la mayor agitación producida por las catástrofes que dejamos referidas. Vino la noche de improviso y sin crepúsculo, como acontece en los países tropicales. Y cuando aguardábamos con terror que se realizase el pronóstico del capitán Elías, quien hablando de la luna solía decir muchas veces:

Si como pinta quinta,cuando temíamos, pues, que la calma que ya íbamos sufriendo se extendiese a todo el mes lunar con riesgo de nuestras propias vidas, saltó de pronto una brisa del E que fue afirmándose poco a poco hasta quedar entablada en viento galeno, y con ayuda de su inestimable socorro cortamos aquella noche la línea equinoccial a 0 grados de lat., siendo la situación de la isla de Fioji, por donde penetramos en el mar Pacífico, la de 14º lat. N y 134º 57' long. E. del meridiano de Cádiz.

Si como pinta octava,

Así como empieza acaba;

_________

(1) Los tiburones manifiestan una grande afición a la carne negra o cobriza de las regiones tropicales, en términos que entre veinte hombres blancos y uno negro, su instinto les conduce con derechura a este último.

(2) Así se llama el cuchillo que usan los marineros filipinos.

¡FELIZ VERANO!